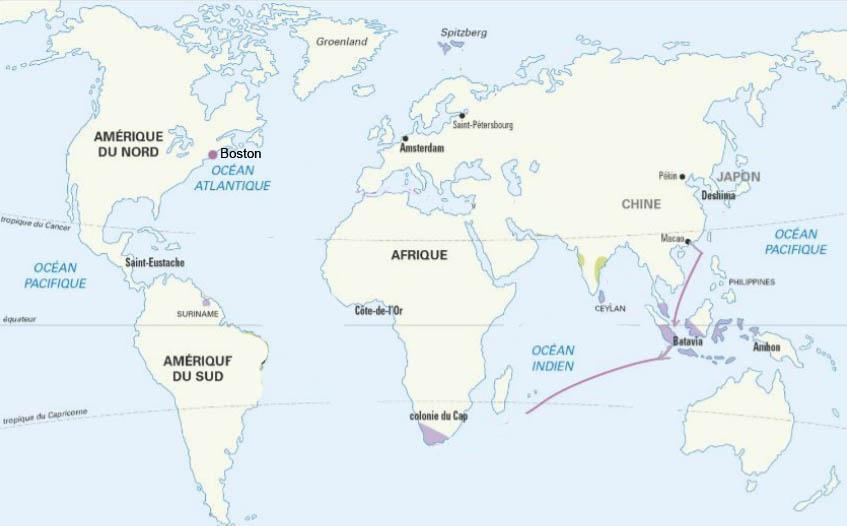

L’ANISOON, bâtiment de commerce du port de trois cents tonneaux, partit de Batavia le 1er mars 1837 pour Boston avec un chargement de poivre, de cannelle et de rhubarbe de la Chine; il avait à bord quatre-vingt-quatre passagers et vingt-cinq matelots, en tout cent neuf hommes d’équipage. Le capitaine avait fait vingt-deux fois le voyage d’Amérique aux Indes, c’était un marin plein de courage et d’expérience.

Nous relâchâmes à Java pour y prendre des marchandises et onze nouveaux passagers avec leurs femmes. L’équipage se trouva alors composé de cent trente-une personnes. Le temps était magnifique, le vent excellent et notre état sanitaire à tous parfait, rien ne pouvait nous faire présager qu’un sort fatal nous était réservé; notre traversée s’annonçait au contraire sous les plus heureux auspices. L’ANISOON, fin voilier, entièrement doublé, cloué et chevillé en cuivre, reconnu d’une marche supérieure, comme le portaient toutes les affiches où sont annoncés les départs de navires, ne faisait pas moins de trois lieues et demie à l’heure. Ce bâtiment, cependant, était d’une construction vicieuse, et l’on avait été obligé, lorsqu’il revint de son dernier voyage, de le mettre au chantier pour le faire radouber.

Le quinzième jour de notre traversée, nous avions alors laissé bien loin derrière nous les côtes du Malabar, une querelle violente s’éleva à bord entre plusieurs marins. Cette querelle, qui n’avait pour objet qu’une ration d’eau-de-vie dont un matelot aurait, été gratifié au préjudice de ses compagnons, se compliqua par la résistance de ces derniers aux ordres du contremaître , qui, après avoir tâché inutilement de les calmer, fut obligé d’avoir recours aux menaces. Tout paraissait rentré dans le calme, et l’on pouvait se flatter que cette altercation n’aurait pas de suite ; malheureusement il en fut autrement.

Le lendemain matin un nouveau sujet de discorde s’éleva entre le contremaître et les mêmes marins ; ceux-ci, outrés depuis longtemps de ce qu’ils appelaient ses abus , s’emportèrent contre lui jusqu’à oublier toutes les règles de la discipline, qui, à bord des bâtiments marchands américains, sont presqu’aussi rigoureuses que sur les vaisseaux de guerre. Quoi qu’il en soit, le quartier-maître requit le capitaine de faire enfermer pour vingt-quatre heures trois des plus mutins dans la cabine du château d’avant.

Je ne sais si cet acte de sévérité était ou non mérité ; tout ce que je puis dire, c’est, qu’il occasionna, parmi ceux qui en étaient l’objet, la plus vive effervescence. Le lendemain, quand on les mit en liberté, ils proférèrent des menaces de vengeance, qui passèrent alors inaperçues, mais dont on se ressouvint plus tard.

Huit jours après, vers trois heures du matin, tout le monde dormait sur le vaisseau, lorsque, tout-à-coup, le matelot de quart entendit crier : « A moi! Au secours ! » Dans le même moment, il crut voir tomber du tillac une masse informe; mais le roulis, qui était assez fort parce que la mer était grosse, empêcha que le bruit qu’elle fit en tombant dans les flots n’arrivât jusqu’à lui. A six heures, le contremaître ne paraissant pas, selon sa coutume, on le chercha sur tout le bâtiment sans pouvoir le découvrir. Le matelot dont je viens de parler se rappela alors et les menaces des trois mutins, et les cris qu’il avait entendus pendant la nuit; il s’empressa de faire son rapport au capitaine, qui, ne doutant point qu’un lâche attentat n’eût été commis par les marins récalcitrants, ordonna qu’on les mît aux fers, à fond de cale, afin de les livrer aux tribunaux, à l’arrivée de l’ANISOON.

Huit autres jours se passèrent sans être marqués par aucun événement. Epouvantés par la mort du contremaître, nous formions des vœux ardents pour que notre, voyage s’achevât sans nouvelle catastrophe. Nous ne nous doutions pas que le pire était encore à venir. En effet, le 3 avril, à deux heures et demie du matin, le cri le plus effroyable que l’on puisse entendre en pleine mer, sur un vaisseau à six cents lieues de toute terre habitable, le cri : « Au feu ! », retentit avec le timbre déchirant de cent voix altérées par la peur.

En un moment, tout fut désordre et confusion à bord du bâtiment; hommes et femmes sautèrent à bas de leurs hamacs, et se pressèrent éperdus aux escaliers des sabords.

Tous voulaient monter sur le pont, comme si la vue du ciel eût pu les arracher au péril qui les menaçait. Le capitaine, en homme d’intelligence et de sang-froid, ne jugea pas

à propos de les arrêter dans leur mouvement impétueux, bien que la fumée qui commençait à s’élever de l’arrière de l’ANISOON annonçât que le danger était imminent.

Lorsque toute cette multitude effrayée fut réunie sur le tillac, il invita d’une voix forte les plus découragés à s’abstenir de remplir l’air de leurs cris pour ne point répandre

l’épouvante parmi leurs compagnons. En même tems il engagea les jeunes gens et tous ceux qui étaient eu état de travailler à le suivre au fond de cale afin de faire agir les pompes.

Quand le jour parut, nous étions dans la même situation, recommandant notre âme à Dieu et nous attendant à chaque moment à périr. L’incendie avait fait des progrès effrayants, mais tant que nous avions vu le capitaine commander la manœuvre avec son activité accoutumée, nous avions conservé un reste d’espoir. Les premiers rayons du soleil nous découvrirent notre position dans toute son horreur; d’épais tourbillons de fumée se colorant peu à peu d’une teinte rougeâtre, sortaient avec impétuosité des écoutilles du gaillard d’arrière, et rendaient impossible le travail des pompes : on dut en effet y renoncer.

Le capitaine nous annonça qu’il allait faire disposer un radeau et lancer les chaloupes, mais que les femmes, les vieillards et les enfants seuls descendraient les premiers. Ces paroles occasionnèrent la plus vive agitation parmi l’équipage; tout le monde ne pouvant désormais se dissimuler l’étendue du danger, ne songea plus qu’à la dernière espérance qui restait encore et cessa de se contraindre et de refouler ses sensations. On entendit alors les cris les plus déchirants, les pleurs, les gémissements, éclataient de toutes parts; d’autres, pour affronter sans crainte la mort qu’ils attendaient, enfonçaient un baril de rhum et chantaient en trébuchant leur dernier couplet. Ces sceptiques, je dois le dire, trouvaient peu d’imitateurs.

Les hommes animés d’un véritable courage se pressaient autour du capitaine et sollicitaient ses ordres pour le salut général, en moins d’une heure, ils eurent formé, avec toutes les planches que l’on put se procurer sur la partie du bâtiment que les flammes n’avaient point encore envahie, un grand radeau sur lequel 80 personnes pouvaient tenir à l’aise. Ils l’entourèrent de barriques et le lancèrent à la mer, à l’aide de câbles attachés aux mâts de beaupré et de perroquet. Pendant ce temps, deux vieux marins roulaient sur le pont la seule pièce d’artillerie que nous possédions, et tiraient sans discontinuer le canon d’alarme, dans l’espérance d’être entendus par quelque navire s’il en paraissait un dans ces parages.

Le capitaine, après avoir fait jeter sur le radeau toutes les provisions qui se trouvaient dans le château d’avant, et qui malheureusement n’étaient pas fort nombreuses, ordonna rembarquement immédiat de peur que le vaisseau ne sautât. Ce fut dans cette circonstance que l’admirable sang-froid dont il avait déjà donné tant de preuves, nous devint éminemment utile. Oubliant l’intérêt de sa propre conservation pour ne songer qu’à celle des autres, il reste le dernier sur le pont, tandis que les passagers et les matelots se précipitaient en foule dans les chaloupes et sur le radeau. Un des mâts, calciné à sa base par le feu qui régnait à fond de cale, tomba soudain en travers du tillac, et dans le moment où l’équipage, docile encore à la voix de son chef, observait quelque discipline dans ses mouvements.

Cet événement imprévu, en causant la mort de onze individus, jeta l’épouvante parmi la multitude. Dès lors, aucun commandement ne fut plus écouté. Cinquante à soixante passagers se jetèrent du haut du bâtiment sur le radeau au risque de se briser les membres, afin d’être plus tôt hors de l’ANISOON qu’ils s’attendaient à voir sauter. Les autres les suivirent de près, soit en employant le même moyen, soit en s’accrochant aux palans et aux cordages qu’on avait attachés à cet effet. A midi et demi, nous coupâmes les câbles d’arrivage, et abandonnâmes le vaisseau sur lequel nous ne cessâmes d’avoir les yeux fixés. Lorsque nous fûmes à près de quatre lieues en mer, nous aperçûmes à l’aide de nos longues-vues une lueur très-vive dans la direction où il se trouvait, et nous pensâmes qu’il était alors en entier la proie des flammes.

Le capitaine avait fait attacher les deux chaloupes au radeau, afin que nous ne fussions point séparés et que nous pussions nous porter mutuellement aide et assistance. On procédant à notre dénombrement, nous vîmes avec douleur que nous n’étions plus que quatre-vingts, et que, par conséquent, cinquante d’entre nous avaient été écrasés ou noyés au moment où nous avions quitté le navire.

Nous ne pûmes nous empêcher de penser que la catastrophe dont nous étions victimes avait peut-être pour auteurs les trois misérables renfermés à fond de cale, après leur attentat sur le contremaître, et qui, n’ayant aucune grâce à attendre à leur arrivée, avaient voulu du moins périr en se vengeant de tous ceux qui les avaient dénoncés.

S’il est vrai qu’ils aient formé un si horrible projet, ils ont cruellement expié leur crime, car, dans le désordre général, on ne songea point à les retirer de la cabine où ils étaient détenus, et ils furent sans doute brûlés vifs.

Au bout de cinq jours, nos provisions s’épuisèrent, et nous nous trouvâmes en proie à toutes les horreurs de la faim, ainsi qu’à toutes les souffrances d’une soif que rien ne pouvait apaiser. Nous eûmes recours à notre urine pour calmer les vives douleurs que nous éprouvions dans le larynx, qui, entièrement desséché, entrait parfois en convulsion ; mais ce moyen ne servait qu’à augmenter l’ardeur que, pour la plupart, nous éprouvions dans le tube intestinal et les voies aériennes.

Le sixième jour, le ciel s’étant couvert, nous étendîmes nos vêtements et les toiles que nous possédions, afin de recevoir la pluie dont nous remplîmes également plusieurs barriques. La faim continuant à nous tourmenter, nous essayâmes de manger du cuir, mais peu d’entre nous s’en trouvèrent soulagés : nos estomacs, fatigués par une longue abstinence, repoussaient cet aliment grossier. Plusieurs matelots eurent l’idée de faire dissoudre dans de l’eau des morceaux de vieux linge et de les avalaient lorsqu’ils furent comme réduits en pâte. Un assez grand nombre de passagers suivirent leur exemple, et, pour ma part, je n’en éprouvai que de bons effets.

Cependant notre linge ne pouvait pas durer toujours ; la consommation que nous en faisions le diminuait à vue d’œil, et nous pensions avec terreur au moment où, privés de ce dernier moyen de subsistance, nous en serions ù nous dévorer l’un l’autre. Mais le ciel miséricordieux nous épargna ce dernier degré d’infortune.

Le vaisseau danois Guilden-Stern, appartenant à la marine marchande, et chargé d’une mission scientifique à Bornéo, ayant aperçu les voiles de nos chaloupes, s’avança aussitôt dans notre direction ; il ne tarda pas à reconnaître que nous étions naufragés, et s’empressa de nous recueillir à son bord. Aucune description ne saurait donner une idée des transports d’allégresse dont nous fûmes saisis à la vue du bâtiment qui nous arrachait à une mort aussi cruelle que certaine. Deux femmes en perdirent la raison. Plus de trente d’entre nous ayant mangé tous leurs vêtements, se trouvaient entièrement nus, maigres, pâles, exténués, l’œil hagard, la voix affaiblie; ils n’eurent pas même la force de faire éclater leur joie, et l’on fut obligé de les hisser dans des paniers à bord du Guilden-Stern. (New-York Daily Advertiser – in Le Journal de Rouen du 1 Décembre 1837).